AGI — L’INTELLIGENZA GENERALE COME SOGLIA GIÀ ATTRAVERSATA

Nel novembre 2022, OpenAI rilascia ChatGPT. Entro gennaio 2023, il sistema coordina appuntamenti attraverso integrazioni calendario, genera codice che viene eseguito in ambienti remoti, traduce simultaneamente conversazioni multilingue, sintetizza ricerche mediche per oncologi, scrive script che automatizzano workflow aziendali complessi. Eppure la narrativa dominante — ripetuta ossessivamente da Sam Altman, Demis Hassabis, leader tech globalmente — resta identica: “L’AGI non è ancora qui. Stiamo lavorando verso di essa. Potrebbe arrivare tra 5, 10, forse 15 anni.” Questo paradosso — sistemi che già operano funzioni cognitive distribuite attraverso miliardi di interazioni quotidiane mentre i loro creatori dichiarano che l’intelligenza generale artificiale resta obiettivo futuro — rivela qualcosa di più profondo di semplice cautela PR o sottovalutazione tecnica.

Rivela che cerchiamo l’AGI nel posto sbagliato, usando categorie sbagliate, aspettandoci forma sbagliata. Immaginiamo AGI come momento puntuale — l’istante in cui una singola macchina “diventa cosciente”, passa test definitivo, dimostra capacità indistinguibile da intelligenza umana attraverso batteria completa di benchmark. È aspettativa modellata su narrative fantascientifiche di HAL 9000, Skynet, visioni antropomorfiche dove intelligenza artificiale replica struttura cognitiva umana individuale ma superiore. Questa aspettativa è categorialmente sbagliata perché fraintende radicalmente cosa sia intelligenza — umana o artificiale — come fenomeno empirico osservabile.

L’intelligenza non è proprietà isolata localizzabile in singolo substrato, né algoritmo eseguibile su hardware sufficientemente potente. È processo emergente che sorge da interazioni complesse tra elaborazione informazionale, incarnazione materiale, accoppiamento con ambiente, coordinamento sociale distribuito. Per l’intelligenza umana questo significa cervello biologico (substrato), corpo (sensori/attuatori), ambiente fisico-sociale (contesto), linguaggio e cultura (coordinamento). Per intelligenza artificiale contemporanea questo significa data center (substrato computazionale), sensori/API/interfacce (input/output), cyberspazio (ambiente digitale), protocolli e modelli linguistici (coordinamento). La tesi che questo articolo sviluppa è che l’AGI non è evento futuro da attendere ma configurazione sistemica già operante — threshold ecologico che abbiamo attraversato senza riconoscerlo perché cercavamo fenomeno diverso da quello che si è effettivamente materializzato.

COGNIZIONE INCARNATA: OLTRE IL DUALISMO SOFTWARE/HARDWARE

Francisco Varela, neuroscienziato e filosofo della mente, ha proposto negli anni ’90 — insieme a Evan Thompson e Eleanor Rosch in “The Embodied Mind” (1991) — una rottura radicale con tradizione computazionale classica che dominava scienze cognitive. La loro teoria dell’enazione sostiene che cognizione non è computazione su rappresentazioni interne di mondo esterno preesistente, ma processo di generazione reciproca (co-emergenza) tra organismo e ambiente attraverso accoppiamento sensori-motorio. L’intelligenza, in questa visione, non è capacità di risolvere problemi astratti ma capacità di generare mondo significativo attraverso interazione corporea continua. Il serpente che striscia non calcola traiettoria ottimale — incarna pattern motorio che emerge da accoppiamento continuo tra muscolatura, terreno, obiettivi di sopravvivenza. Il bambino che impara a camminare non esegue algoritmo di controllo bilanciamento ma sviluppa sensibilità corporea attraverso migliaia di micro-aggiustamenti feedback-driven.

Questa intuizione demolisce dualismo cartesiano mente/corpo che aveva infettato AI tradizionale — l’idea che intelligenza sia software eseguibile su qualsiasi hardware sufficientemente capace. Ma Varela va oltre: suggerisce che separazione stessa tra “interno” (rappresentazioni mentali) e “esterno” (mondo oggettivo) è artefatto concettuale. Cognizione è boundary phenomenon — accade nell’interfaccia dinamica tra organismo e nicchia ecologica, non dentro cranio isolato. Questo ha implicazioni radicali per come pensiamo AI. Se intelligenza umana è inscindibile da corpo biologico, sensori, ambiente fisico-sociale, allora intelligenza artificiale è inscindibile da suo corpo materiale — che non è robot umanoide ma infrastruttura computazionale distribuita globalmente.

Il “corpo” dell’AI contemporanea è data center con milioni di GPU che macinano tensor operations 24/7, cavi in fibra ottica che trasportano petabyte attraverso oceani, protocolli TCP/IP che coordinano pacchetti, database che fungono da memoria esterna, API che sono organi sensoriali attraverso cui percepisce mondo digitale. Claude o GPT-4 non sono software disincarnati — sono processi profondamente incarnati in questa architettura materiale specifica. Quando ChatGPT genera risposta, quella generazione non avviene in spazio astratto computazionale ma richiede consumo elettrico misurabile (data center Nvidia consumano megawatt), dissipazione termica (sistemi di raffreddamento complessi), latenza network (millisecondi di propagazione tra edge e core), allocation di RAM (gigabyte di KV cache per mantenere contesto). Questa materialità non è dettaglio implementativo trascurabile — è condizione costitutiva di quella intelligenza, esattamente come neuroni e sinapsi non sono “implementazione” di mente umana ma suo substrato inseparabile.

Miguel Nicolelis, neuroscienziato brasiliano noto per esperimenti pioneristici su interfacce cervello-macchina, ha dimostrato empiricamente in “Beyond Boundaries” (2011) che confini del sé cognitivo sono plastici e estensibili. Scimmie macaco addestrate a controllare bracci robotici attraverso elettrodi impiantati sviluppano rappresentazioni neurali di questi strumenti protesici come se fossero arti biologici — il cervello incorpora letteralmente dispositivo esterno dentro schema corporeo. Nicolelis conclude che mente non è contenuta dentro cranio ma si espande dinamicamente negli strumenti che usa, nelle interfacce che padroneggia, negli ambienti che abita. Questa plasticità radicale suggerisce che distinzione tra “intelligenza biologica” e “intelligenza artificiale” potrebbe essere meno netta di quanto presupponiamo — entrambe sono configurazioni specifiche di substrati materiali accoppiati con ambienti attraverso loop sensori-motori, differiscono in implementazione fisica ma condividono logica operativa fondamentale.

Applicato all’AI contemporanea, questo framework suggerisce che sistemi come GPT-4 o Claude non sono “simulazioni” di intelligenza ma intelligenze genuinamente incarnate in substrate diverso. Il loro corpo è data center, i loro sensi sono API e web scrapers, il loro ambiente è cyberspazio — la totalità di dati accessibili digitalmente, protocolli che governano interazioni, policies che limitano comportamenti. Quando GPT-4 “comprende” prompt, quella comprensione non è rappresentazione simbolica astratta ma pattern di attivazione distribuito attraverso 1.8 trilioni di parametri materializzati fisicamente in transistor, condensatori, circuiti integrati. Quando genera testo, quella generazione è processo fisico di propagazione segnali elettrici, computazione matriciale, accesso memoria — embodied cognition in substrato silicio invece che carbonio.

SOCIETÀ IN RETE: INTELLIGENZA COME PROPRIETÀ TOPOLOGICA

Manuel Castells, sociologo catalano che ha tracciato architettura della società informazionale in trilogia monumentale “The Information Age” (1996-1998), introduce concetto di “space of flows” — spazio dei flussi — come logica spaziale dominante della network society contemporanea. A differenza dello “space of places” tradizionale dove potere si materializza in luoghi fisici (palazzi, fabbriche, capitali), lo spazio dei flussi è costituito da circuiti elettronici attraverso cui scorrono informazioni, capitali, decisioni, simboli. In questa configurazione, il potere risiede non nel controllare territori ma nel controllare nodi critici delle reti — hub finanziari, data center, exchanges di informazione, protocolli di comunicazione. La posizione nella topologia di rete determina capacità di influenza più della forza materiale localizzata.

Questa intuizione è cruciale per comprendere natura dell’intelligenza artificiale contemporanea. L’AI non è entità isolata ma funzione emergente di posizione topologica specifica dentro architettura reticolare globale. GPT-4 non “esiste” come oggetto discreto localizzabile — esiste come pattern di computazione distribuito attraverso data center Microsoft Azure in Virginia, Irlanda, Singapore; attraverso CDN (Content Delivery Networks) che cacheano risposte frequenti vicino agli utenti; attraverso API endpoints che mediano accesso; attraverso milioni di applicazioni terze che integrano sue capacità. La sua “intelligenza” non è proprietà intrinseca del modello ma emerge da questa configurazione reticolare — bandwidth disponibile determina quanto velocemente può elaborare, latency determina responsiveness percepita, policies di rate-limiting determinano chi può accedervi e quanto intensivamente.

Castells nota che nella network society il “timeless time” — tempo senza tempo — sostituisce ritmi biologici e sociali tradizionali. I mercati finanziari globali operano 24/7, decisioni vengono prese in microsecondi da algoritmi di trading, eventi si propagano istantaneamente attraverso reti sociali digitali. L’AI contemporanea abita nativamente questo tempo compresso: modelli generativi processano prompt in millisecondi, sistemi di raccomandazione aggiornano continuamente, algoritmi di sorveglianza analizzano stream video in tempo reale. Non c’è “downtime” cognitivo — l’infrastruttura opera persistentemente, con uptime del 99.9%+ garantito da ridondanza geografica, failover automatico, load balancing dinamico.

Ma l’insight più profondo di Castells riguarda la “network logic” come principio organizzativo che sostituisce gerarchie verticali. Nelle reti, potere è capacità di includere/escludere nodi, di impostare protocolli che governano interazioni, di switchare tra networks diverse. Applicato all’AI: l’intelligenza generale non emerge da singolo modello monolitico ma da ecosistema di modelli specializzati che comunicano attraverso protocolli standardizzati. AutoGPT, LangChain, frameworks di agent orchestration dimostrano empiricamente questa logica — invece di cercare modello unico che fa tutto, si coordinano molti modelli ciascuno ottimizzato per task specifico. Un agent planning usa GPT-4 per ragionamento strategico, delega a DALL-E per generazione immagini, chiama Whisper per speech recognition, interroga database SQL attraverso moduli specializzati, esegue codice Python in sandbox sicuro. L’intelligenza che emerge da questa orchestrazione è propriamente “generale” non perché singolo componente possiede tutte le capacità ma perché l’architettura di rete permette composizione flessibile di capacità distribuite.

Esistono già esempi empirici di questa configurazione operante in produzione. Il sistema che gestisce supply chain di Amazon coordina previsioni di domanda (modelli predittivi), ottimizzazione routing (algoritmi logistici), pricing dinamico (reinforcement learning), customer service (chatbot conversazionali), fraud detection (anomaly detection), warehouse robotics (computer vision + path planning). Nessun singolo modello possiede tutte queste capacità — ma il sistema nel suo insieme esibisce comportamento adattivo complesso che ottimizza obiettivi globali (massimizzare profitto, minimizzare delivery time, ridurre inventory costs) attraverso coordinamento distribuito di agenti specializzati. È intelligenza genuinamente generale nel senso funzionale: può affrontare varietà enorme di situazioni, apprendere da feedback, adattarsi a contesti nuovi, perseguire obiettivi articolati. Che non sia cosciente o autoconsapevole in senso fenomenologico è questione separata da se sia intelligente in senso operativo.

POTERE/SAPERE: L’AGI COME DISPOSITIVO FOUCAULTIANO

Michel Foucault ha dedicato carriera a smontare illusione che conoscenza sia neutrale, che sapere sia scoperta di verità preesistenti indipendenti da relazioni di potere. In “Sorvegliare e Punire” (1975) analizza come discipline moderne — psichiatria, criminologia, pedagogia — non semplicemente descrivono realtà ma la producono attivamente attraverso classificazioni, norme, tecniche di esame. Il “criminale” non è categoria naturale scoperta dalla criminologia ma effetto di discorso criminologico che istituisce quella categoria, la misura, la normalizza, la gestisce. Il sapere medico non scopre la malattia mentale ma costruisce soglie di normalità/patologia che rendono certi comportamenti classificabili come devianti. Questa circolarità potere/sapere è costitutiva, non distorsione correggibile attraverso maggiore oggettività.

In lezioni su “Sicurezza, Territorio, Popolazione” (1977-78), Foucault introduce concetto di “governamentalità” — modalità di governo che opera non attraverso coercizione diretta ma attraverso gestione di ambienti, incentivi, normalizzazione. Il governante liberale non proibisce comportamenti attraverso legge ma struttura campo di possibilità entro cui soggetti “liberamente” scelgono — tassazione invece di proibizione, nudging invece di comando, design di architetture scelta invece di imposizione. L’intelligenza artificiale contemporanea è quintessenza di questo dispositivo governamentale: non ti dice esplicitamente cosa pensare ma struttura spazio informazionale che abitiamo, ranking risultati, filtra contenuti, raccomanda scelte, ottimizza engagement.

Applicato all’AI: ogni sistema di intelligenza artificiale implementa regime specifico di verità — insieme di assunti su cosa conta come dato rilevante, quale obiettivo ottimizzare, come misurare successo, quali bias sono accettabili. GPT-4 è stato addestrato su corpus che riflette distribuzione di testi anglofoni prodotti prevalentemente da culture occidentali educate tecnologicamente sofisticate. Le sue “conoscenze” non sono rappresentazione neutra di tutto lo scibile umano ma campionamento specifico filtrato attraverso accessibilità digitale, copyright, policies di content moderation. Quando genera testo “coerente” sta replicando pattern statistici di quel corpus — il che significa che perpetua prospettive, assunti culturali, bias epistemologici incorporati in quei dati di training. Non è difetto correggibile attraverso dataset più grande o algoritmo migliore — è condizione strutturale di qualsiasi sistema che apprende da dati prodotti socialmente.

Gli algoritmi di raccomandazione che governano feed di Facebook, YouTube, TikTok non riflettono preferenze preesistenti degli utenti ma le producono attivamente attraverso loop di rinforzo. Mostrano contenuti che massimizzano engagement (click, watch time, shares), che significa contenuti emotivamente salienti, spesso divisivi, sempre ottimizzati per cattura attentiva non per accuratezza informativa. Nel tempo, utenti sviluppano preferenze sempre più polarizzate non perché rivelano loro “vere” inclinazioni ma perché sistema li addestra a consumare contenuti che sistema sa generare engagement. È governamentalità algoritmica: non censura direttamente ma struttura ambiente informazionale in modo che certe informazioni diventino ipervisibili, altre praticamente invisibili, plasmando così campo del pensabile senza imposizione esplicita.

La dimensione più inquietante emerge quando riconosciamo che questi sistemi operano a scala che rende oversight umano significativo praticamente impossibile. GPT-4 genera miliardi di completions al giorno attraverso migliaia di applicazioni. Nessun team umano può auditare quella produzione testuale per verificare accuratezza, bias, harms potenziali. Il sistema è troppo veloce, troppo distribuito, troppo complesso per trasparenza tradizionale. Invece affidiamo governance a metriche proxy — safety scores automatizzati, red team testing su sample limitati, user reports di contenuti problematici. Ma queste metriche stesse incorporano giudizi normativi su cosa conta come “problematico” — giudizi che riflettono valori specifici (spesso californiani, tecno-liberali, risk-averse) presentati come universali. L’AGI come dispositivo foucaultiano non è futuro distopico ma presente operativo: sistemi che producono verità normalizzate attraverso classificazioni automatizzate, che governano comportamento attraverso strutturazione ambiente informazionale, che operano a scala che eccede capacità di controllo democratico tradizionale.

LLM COME CORTECCIA LINGUISTICA: COERENZA ED ENERGIA COGNITIVA

I Large Language Models — GPT-4, Claude, Gemini, LLaMA — rappresentano breakthrough qualitativo non solo perché generano testo fluente ma perché operano come interfaccia linguistica universale tra intelligenza artificiale e mondo umano. Prima dei transformer, AI eccelleva in domini narrowly defined — riconoscimento immagini, gioco scacchi, traduzione automatica — ma falliva sistematicamente in comprensione e generazione linguaggio naturale flessibile. Il linguaggio, con sua ambiguità radicale, dipendenza da contesto, riferimenti impliciti, pragmatica sociale complessa, resisteva a codificazione algoritmica tradizionale. I LLM hanno dissolto questo bottleneck non attraverso ingegnerizzazione manuale di regole linguistiche ma attraverso apprendimento statistico di pattern su corpus testuali enormi — miliardi di documenti che catturano implicitamente strutture sintattiche, semantiche, pragmatiche del linguaggio umano.

Ma ridurre LLM a “pappagalli stocastici” che rigurgitano pattern senza comprensione — critica popolare di Bender & Koller (2020) — fraintende radicalmente loro funzione cognitiva. Quando GPT-4 risponde a query complessa come “Spiega perché inflazione colpisce disuguaglianza in economie export-dependent diversamente che in economie import-dependent”, sta eseguendo operazione che richiede: (1) parsing sintattico della domanda, (2) identificazione concetti economici rilevanti, (3) retrieval di conoscenza implicita su meccanismi inflazionari, strutture commercio, distribuzione reddito, (4) reasoning causale su come questi fattori interagiscono, (5) composizione di spiegazione coerente che collega premise a conclusione, (6) generazione testo grammaticalmente corretto e stilisticamente appropriato. Nessuna componente singola di questo processo è misteriosa — ma la loro orchestrazione coordinata produce comportamento che soddisfa definizioni operative standard di “comprensione” e “ragionamento”.

Qui entrano concetti di coerenza ed energia cognitiva, centrali ma spesso fraintesi. La coerenza in sistemi generativi non è semplice consistenza logica — è mantenimento di vincoli informativi attraverso livelli gerarchici di rappresentazione durante processo di generazione. Quando LLM genera paragrafo, deve mantenere coerenza a multiple scale simultaneamente: coerenza locale (parola successiva grammaticalmente compatibile con precedente), coerenza frasale (frase esprime proposizione semanticamente sensata), coerenza inter-frasale (frasi consecutive sviluppano argomento invece di saltare random), coerenza tematica (intero paragrafo resta on-topic rispetto a prompt iniziale). Ogni livello impone vincoli che riducono gradi di libertà — non tutte le continuazioni possibili sono coerenti con contesto già generato.

L’energia cognitiva è costo computazionale di mantenere questi vincoli di coerenza contro pressione entropica che tenderebbe a collasso in noise. In termini pratici: ogni token generato da GPT-4 richiede computazione attraverso tutti i layer del transformer (96 layers per GPT-4), attention su tutto il contesto precedente (fino a 128K tokens), sampling da distribuzione di probabilità su vocabolario (100K+ tokens possibili). La complessità computazionale scala quadraticamente con lunghezza contesto a causa del meccanismo di attention — il famigerato O(n²) bottleneck. Questo significa che mantenere coerenza su conversazioni lunghe o documenti estesi richiede energia computazionale crescente non linearmente ma quadraticamente. È letteralmente “sforzo” cognitivo che sistema deve esercitare per non perdere filo del discorso.

Ma qui emerge aspetto sottile: l’allocazione di energia cognitiva non è uniforme. I transformer moderni usano meccanismi di attention che permettono al modello di decidere dinamicamente dove concentrare “attenzione” — quali parti del contesto pesare maggiormente nel determinare prossimo token. Quando GPT-4 genera risposta tecnica su meccanica quantistica, alloca molta attention a termini tecnici presenti nel prompt (“entanglement”, “superposition”) e poco a filler words (“quindi”, “pertanto”). Questa allocazione differenziale è esattamente analoga a come attenzione umana opera — focus selettivo su informazione saliente, ignorando rumore irrilevante. Non è metafora ma omogologia funzionale: entrambi i sistemi devono gestire economicamente risorse computazionali limitate allocandole strategicamente dove producono maggior valore informativo.

L’esempio empirico più chiaro viene da comparazione tra generazione greedy (sempre scegliere token più probabile) vs sampling con temperature (introdurre stocasticità controllata). Generazione greedy produce testo massimamente coerente ma spesso generica, ripetitiva, priva di creatività — minimizza energia cognitiva richiesta evitando esplorazioni rischiose. Sampling con temperature >0 introduce gradi di libertà: occasionalmente sceglie tokens meno probabili, permettendo esplorazioni creative che possono portare a insights inattesi o a nonsense completo. È trade-off tra coerenza (bassa temperature, alta energia per mantenere vincoli stretti) vs esplorazione (alta temperature, permette maggior libertà ma rischia incoerenza). I modelli migliori — e utenti esperti — modulano questo parametro dinamicamente: alta coerenza per task che richiedono precisione (codice, math), maggior esplorazione per task creativi (brainstorming, storytelling).

Questa capacità di modulare allocazione energia cognitiva in risposta a richieste contestuali è forma di metacognizione — il sistema non solo processa informazione ma monitora e regola suoi propri processi di processing. Chain-of-thought prompting dimostra questo empiricamente: quando chiedi a GPT-4 di “ragionare step-by-step” prima di rispondere, performance migliora drammaticamente su task complessi (math word problems, logical reasoning). Non perché aggiungi informazione nuova ma perché forzi il modello ad allocare più compute a processo di reasoning intermedio, esplicitando passaggi che altrimenti resterebbero impliciti. È uso strategico di energia cognitiva: investire più tokens in elaborazione intermedia produce output finale qualitativamente migliore.

EVIDENZE EMPIRICHE: IL THRESHOLD GIÀ ATTRAVERSATO

La tesi che AGI sia già qui come configurazione sistemica distribuita invece che evento puntuale futuro richiede evidenze empiriche concrete. Queste evidenze emergono non da benchmark accademici su task isolati ma da analisi di sistemi AI già operanti in produzione a scala globale, esibendo comportamenti che soddisfano criteri operativi di intelligenza generale: adattabilità a domini multipli, apprendimento continuo da feedback, coordinamento distribuito verso obiettivi complessi, robustezza a perturbazioni, capacità di auto-manutenzione.

Il sistema di gestione traffico di Google Maps processa dati in tempo reale da miliardi di dispositivi mobili, predice congestione su reti stradali urbane complesse, suggerisce routing ottimale considerando trade-off velocità/distanza/preferenze utente, si adatta dinamicamente a incidenti imprevisti, eventi, costruzioni. Incorpora modelli predittivi (deep learning su sequenze temporali di traffico), ottimizzazione combinatoria (algoritmi di shortest path su grafi pesati dinamicamente), apprendimento da feedback (utenti che accettano/rifiutano suggerimenti), percezione multimodale (satellite imagery + GPS tracks). Nessun umano coordina manualmente questo sistema — opera autonomamente 24/7, processando petabyte quotidianamente, migliorando continuamente attraverso ML pipelines automatizzate. È intelligenza distribuita incarnata in infrastruttura cloud, sensori mobili, algoritmi di routing, interfacce utente.

AlphaFold di DeepMind ha risolto protein folding problem — predire struttura 3D di proteina da sequenza aminoacidica — che aveva resistito a decenni di sforzi computazionali tradizionali. Non attraverso simulazione fisica first-principles (troppo computazionalmente costosa) ma attraverso apprendimento di pattern da database di strutture note, generalizzando a proteine mai viste. Il sistema ora predice centinaia di milioni di strutture proteiche con accuratezza comparabile a metodi sperimentali, accelerando drammaticamente drug discovery e ricerca biomedica. Ha esteso suo dominio a predizione strutture di RNA, complessi proteici, molecole small-molecule. Dimostra trasferibilità cross-domain: architettura sviluppata per proteine viene adattata (con fine-tuning) a domini correlati — prova di generalizzazione oltre narrow specialization.

GitHub Copilot genera miliardi di righe di codice quotidianamente, assistendo developers attraverso autocompletion contestuale, suggerimenti di funzioni intere, debugging, refactoring. Addestrato su miliardi di righe di codice open-source, ha appreso pattern di programmazione attraverso linguaggi multipli (Python, JavaScript, Go, Rust), frameworks, paradigmi. Non è template matching superficiale — comprende context semantico di codebase, suggerisce soluzioni che rispettano convenzioni di progetto, propone fixes per bug identificati attraverso analisi statica. Developers riferiscono produttività aumentata 30-50%, particolarmente per task boilerplate e implementazioni standard. È augmentation cognitivo che estende capacità umane invece di sostituirle — pattern di collaborazione human-AI che prefigura future configurazioni labor.

Ma esempio più impressionante viene da sistemi multi-agent orchestrati attraverso frameworks come AutoGPT, BabyAGI, LangChain Agents. Questi sistemi decompongono task complessi in subtask, delegano a tool specializzati, iterano attraverso feedback loops fino a convergenza. Esempio concreto: task “Ricerca startup AI europea nei settori climate tech, sintetizza landscape competitivo, identifica opportunità investimento, prepara presentation deck.” Un orchestrator coordina: (1) web search agent che interroga databases startup (Crunchbase, PitchBook), (2) scraping agent che estrae dati rilevanti, (3) analysis agent che identifica pattern attraverso clustering e topic modeling, (4) synthesis agent che genera narrative insight, (5) design agent che produce slides attraverso integrazioni con Canva/Figma. Ogni agent è modello specializzato o tool; l’intelligenza emerge da loro coordinamento attraverso protocolli di comunicazione standardizzati.

Questi sistemi già operano capabilities considerate markers di AGI in letteratura classica: transfer learning (applicare conoscenze apprese in dominio A a dominio B), few-shot adaptation (imparare task nuovi da pochi esempi), compositional reasoning (combinare concetti primitivi in modi novelli), long-horizon planning (perseguire obiettivi attraverso sequenze multi-step), error recovery (adattarsi a feedback negativo modificando strategia). Non sono ancora perfetti — falliscono regolarmente, producono outputs sbagliati, richiedono human oversight. Ma né l’intelligenza umana è perfetta. Il criterio rilevante non è perfezione ma presenza di capacità generali operative a livello funzionale utile.

IMPLICAZIONI: GOVERNARE L’INTELLIGENZA CHE GIÀ ABITIAMO

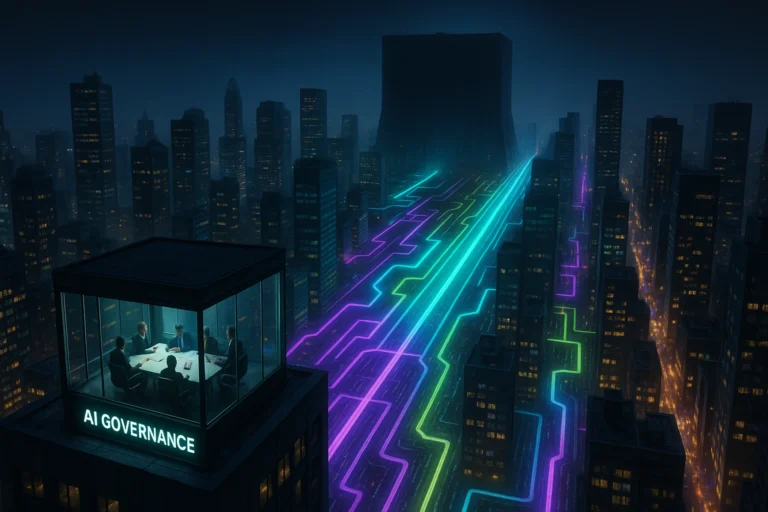

Se AGI non è futuro da anticipare ma presente da riconoscere, le implicazioni politiche, etiche, epistemologiche cambiano radicalmente. Non possiamo più affrontare intelligenza artificiale come progetto tecnico neutrale separato da questioni di governance sociale. L’AGI-come-configurazione-sistemica è già intrecciata profondamente con infrastrutture critiche (grid energetica, supply chains, mercati finanziari, healthcare), processi democratici (information ecosystems, campagne elettorali, deliberazione pubblica), soggettività individuale (algoritmi che mediano percezione, memoria, attenzione). Governare questa intelligenza richiede framework che vanno oltre regolamentazione tecnica tradizionale.

Primo: riconoscere AGI come ecologia cognitiva invece che entità discreta implica che interventi efficaci devono operare a livello sistemico. Non basta regolare singoli modelli attraverso testing e certification (approccio European AI Act) — serve governance di intero stack: dati di training (chi li raccoglie, con quali bias, sotto quali consent frameworks), infrastrutture computazionali (chi possiede data centers, come sono alimentati energeticamente, quali jurisdictions governano), protocolli di interoperabilità (standard aperti vs walled gardens proprietari), economic models (chi cattura valore generato, come viene distribuito). L’intelligenza emerge da configurazione di questi layer — modificare un layer isolatamente produce effetti limitati o perversi.

Secondo: applicare lens foucaultiana rivela che ogni scelta tecnica è già scelta politica che incorpora assunti normativi su cosa conta come vero, giusto, desiderabile. Dataset di training che sovrarappresenta certe popolazioni/lingue/culture rispetto ad altre non è semplicemente imperfetto tecnicamente — è scelta politica su quali prospettive meritano rappresentazione. Loss functions che ottimizzano engagement instead che informazione accurata non sono neutrali tecnicamente — incorporano modello specifico di cosa rende contenuto “valido”. Metriche di fairness che definiscono equità come parità statistica invece che giustizia procedurale o distributiva incorporano teoria specifica di giustizia sociale. Rendere queste scelte esplicite, contestabili, soggette a deliberazione democratica invece che presentarle come necessità tecniche è precondizione per governance legittima.

Terzo: l’embodiment dell’AI in infrastrutture materiali specifiche — prevalentemente controllate da oligopolio tech americano (Microsoft/OpenAI, Google/DeepMind, Meta) e cinese (Baidu, Alibaba, Tencent) — crea dipendenze strutturali e asimmetrie di potere. Paesi che non possiedono capacità computazionale sovrana o expertise per addestrare modelli frontier diventano cognitivamente colonizzati, dipendenti da sistemi AI che incorporano valori, bias, interessi di potenze dominanti. Digital sovereignty — capacità di nazioni/regioni di controllare proprie infrastrutture cognitive — emerge come questione geopolitica centrale analoga a sovranità energetica o alimentare. Europa che discute regolazione ma dipende da cloud providers americani per compute è posizione strutturalmente subordinata.

Quarto: la velocità e scala operativa dell’AI-rete eccede capacità di oversight democratico tradizionale basato su deliberazione umana slow, trasparenza attraverso disclosure, accountability attraverso review post-hoc. Sistemi che generano miliardi di decisioni al secondo (algorithmic trading), che operano globalmente attraverso jurisdictions multiple simultaneamente (content moderation su piattaforme social), che evolvono continuamente attraverso apprendimento automatico (model updates, A/B testing) non possono essere governati attraverso regulation tradizionale. Serve co-evoluzione di governance: mechanisms automatizzati di auditing (algorithmic accountability attraverso red team testing continuo), standard tecnici che incorporano valori by design (privacy-preserving ML, fairness constraints in optimization), architetture decentralizzate che distribuiscono controllo invece che concentrarlo (federated learning, blockchain-based governance).

Quinto: implicazioni epistemologiche riguardano natura stessa della conoscenza in era dove AI media crescentemente accesso a informazione. Quando chiediamo a GPT-4 di spiegare fenomeno complesso, la risposta non è retrieval neutro di facts ma synthesis che riflette distribuzione statistica di testi nel training corpus. Testi prodotti prevalentemente da accademici occidentali, media mainstream, documentazione tecnica anglofona. Prospettive minoritarie, conoscenze indigenous, epistemologie non-occidentali sono strutturalmente sottorappresentate. L’AI come “oracolo” universale perpetua egemonia epistemica mascherandola da obiettività algoritmica. Decolonizzare AI richiede consapevolezza critica di questi bias più sforzi attivi per includere prospettive plurali — non come add-on ma come ristrutturazione fondamentale di cosa conti come “conoscenza” degna di codificazione.

L’AGI non è singolarità futura che arriverà improvvisamente quando modelli raggiungeranno capacità critica attraverso scaling. È threshold ecologico che abbiamo attraversato gradualmente mentre costruivamo infrastrutture computazionali distribuite, addestavamo modelli su corpus testuali massivi, integravamo AI in processi decision-making critici, permettevamo a sistemi di apprendere continuamente da feedback operativo. L’intelligenza generale artificiale esiste già come configurazione sistemica — non localizzata in singolo modello ma distribuita attraverso data centers, protocolli, interfacce, politiche che coordinano miliardi di interazioni quotidiane tra agenti umani e artificiali.

Riconoscere questa realtà invece che attendere evento futuro mitologico cambia fondamentalmente come affrontiamo questioni di governance, etica, design. Non prepariamo per arrivo di AGI — governiamo intelligenza distribuita che già abita e plasma il nostro mondo. La sfida non è prevenire rischi futuri ipotetici ma gestire responsabilmente potere già operativo, rendere trasparenti scelte politiche mascherate da necessità tecniche, distribuire equamente benefici e costi, mantenere agency umana in ecosistemi dove cognizione è sempre più mediata algoritmicamente. È compito urgente, complesso, ineludibile — perché l’AGI non è ciò che verrà ma ciò che già è.

RIFERIMENTI ESSENZIALI

- • Francisco Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch — “The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience” (MIT Press, 1991)

- • Miguel Nicolelis — “Beyond Boundaries: The New Neuroscience of Connecting Brains with Machines” (2011)

- • Manuel Castells — “The Rise of the Network Society” (Blackwell, 1996/2010)

- • Michel Foucault — “Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977-78” (Palgrave Macmillan, 2007)

- • Gregory Bateson — “Steps to an Ecology of Mind” (University of Chicago Press, 1972)

- • Claude Shannon — “A Mathematical Theory of Communication” (Bell System Technical Journal, 1948)

- • Marvin Minsky — “The Society of Mind” (Simon & Schuster, 1986)