Oltre L’Architettura del Technium

Il dibattito sull’intelligenza artificiale si muove ossessivamente tra due polarità rassicuranti quanto illusorie. Da un lato, l’ottimismo strumentale: “dipende da come usiamo la tecnologia”, come se l’AI fosse un martello neutro che può costruire o distruggere secondo le intenzioni di chi lo impugna. Dall’altro, la distopia apocalittica: scenari di sottomissione totale dove macchine senzienti ci riducono a schiavi o ci annientano del tutto. Entrambe le narrazioni mancano sistematicamente il nucleo della questione, che non è né l’uso né l’autonomia della tecnologia, ma qualcosa di più profondo e inquietante.

Ogni sistema tecnologico porta con sé una struttura operativa — un insieme di vincoli, affordances, logiche intrinseche — che si impone sulle nostre modalità cognitive, ridefinendo la nostra percezione del corpo, dell’ambiente, delle relazioni. Nel caso delle reti digitali e dell’intelligenza artificiale, questa imposizione raggiunge un livello senza precedenti: non stiamo parlando di strumenti esterni che utilizziamo, ma di infrastrutture che diventano estensione diretta del nostro sistema nervoso collettivo, ambienti cognitivi dentro cui la mente stessa prende forma.

ESTENSIONI E AMPUTAZIONI

Marshall McLuhan aveva già identificato questa dinamica fondamentale in “Understanding Media” (1964), delineando come ogni medium funzioni simultaneamente come estensione e amputazione. La ruota estende il piede, ma atrofizza la capacità di camminare su lunghe distanze. Il telefono estende la voce, ma deteriora la memoria dei numeri. La televisione estende la vista, ma intorpidisce la capacità di attenzione profonda. Ogni potenziamento tecnologico richiede come contropartita necessaria l’intorpidimento di qualche funzione precedentemente attiva — non per malevolenza del design, ma come conseguenza sistemica dell’adattamento biologico a nuove modalità operative.

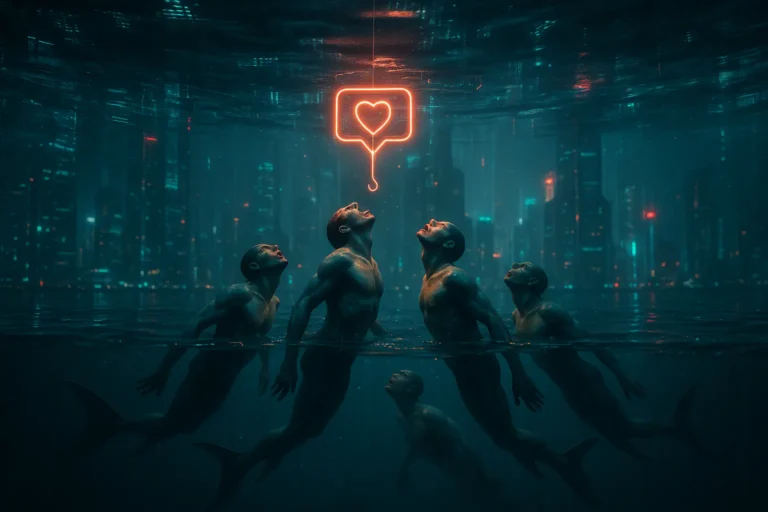

McLuhan scriveva con lucidità profetica: “Una volta che abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi alle manipolazioni di coloro che cercano di trarre profitti prendendo in affitto i nostri occhi, le orecchie e i nervi, in realtà non abbiamo più diritti.” È una descrizione perfetta — scritta decenni prima della loro esistenza — delle piattaforme social contemporanee e degli ecosistemi algoritmici che mediano ormai ogni nostra interazione informativa. Gli smartphone non sono dispositivi che utilizziamo occasionalmente; sono protesi permanenti del sistema nervoso che modulano costantemente la nostra attenzione, memoria, percezione sociale.

L’intelligenza artificiale porta questa logica di estensione-amputazione a un livello qualitativamente diverso. Non estende più singole facoltà sensoriali o motorie, ma processi cognitivi di ordine superiore: giudizio, decisione, previsione, comprensione linguistica. E le amputazioni corrispondenti non riguardano più abilità fisiche facilmente identificabili, ma capacità mentali fondamentali: pensiero critico autonomo, tolleranza dell’ambiguità, capacità di navigare incertezza senza delegare immediatamente a sistemi esterni di ottimizzazione.

IL TECHNIUM COME DESTINO INEVITABILE

Kevin Kelly, fondatore di Wired e teorico del determinismo tecnologico ottimista, ha spinto questa logica fino alle sue conseguenze più radicali. Ha coniato il termine “Technium” per descrivere il sistema globale interconnesso di tecnologie che, a suo avviso, funziona come organismo naturale autonomo: “un’estensione della mente umana, e quindi anche un’estensione della vita, e per estensione anche un’estensione dell’auto-organizzazione fisica e chimica che ha portato alla vita.” Per Kelly, la maggior parte delle invenzioni umane sono inevitabili — se azzerassimo la civiltà e ricominciassimo da zero, torneremmo prima o poi agli stessi sviluppi tecnologici perché sono inscritti nelle possibilità fisiche dell’universo.

La sua tesi centrale è tanto affascinante quanto disturbante: “Circa 10.000 anni fa, gli esseri umani hanno superato un punto di non ritorno in cui la loro capacità di modificare la biosfera ha superato la capacità del pianeta di modificarci. Quel punto di transizione è stato l’inizio del Technium. Ora stiamo attraversando un secondo momento di transizione in cui la capacità del Technium di modificarci supera la nostra capacità di modificare il Technium.” Secondo questa visione, siamo già oltre il punto di controllo. Il sistema tecnologico ha acquisito una momentum evolutiva propria che trascende le intenzioni individuali o collettive. Le tecnologie si connettono tra loro, si rinforzano reciprocamente, generano necessità di ulteriori tecnologie secondo pattern che ricordano più l’evoluzione biologica che la progettazione intenzionale.

Ma questa narrazione — per quanto sofisticata — commette un errore ontologico fondamentale. Tratta il Technium come entità autonoma separabile dall’umanità che lo ha generato, come se le tecnologie evolvessero in uno spazio vuoto governato solo da leggi fisiche e possibilità tecniche. Ignora sistematicamente che ogni tecnologia nasce da specifiche volontà, intenzionalità, contesti di potere. Dimentica che il Technium non si sviluppa secondo una logica evolutiva neutra, ma incorpora e amplifica le strutture cognitive, sociali, economiche delle società che lo producono.

L’IBRIDAZIONE PROFONDA: NÉ DETERMINISMO NÉ NEUTRALITÀ

La risposta efficace non sta in una posizione intermedia rassicurante tra determinismo e strumentalismo, ma in una terza via ontologica che riconosce l’emergenza di un sistema completamente nuovo. L’evoluzione tecnologica non è determinata esclusivamente dalla tecnologia stessa, ma nemmeno è semplicemente plasmabile secondo le nostre intenzioni. È il prodotto di una relazione dialettica continua tra strutture tecnologiche e strutture biologico-cognitive, da cui emergono proprietà che non appartengono né all’una né all’altra componente presa isolatamente.

L’idea che “dipende da come usiamo la tecnologia” presuppone una separazione netta tra strumento e utilizzatore che semplicemente non esiste più — se mai è esistita. Gli ecosistemi digitali contemporanei non sono strumenti esterni che prendiamo e riponiamo. Sono ambienti cognitivi permanenti dentro cui percezione, attenzione, memoria, linguaggio vengono modellati da logiche algoritmiche e vincoli di piattaforma. La sola esistenza di queste infrastrutture modifica il nostro comportamento indipendentemente dalle intenzioni individuali. Come aveva capito McLuhan, il medium è già il messaggio — la struttura operativa della tecnologia comunica e impone significati prima e oltre qualsiasi contenuto specifico che vi transiti.

Il determinismo tecnologico commette l’errore speculare: considera la tecnologia come agente unico e l’uomo come spettatore passivo di forze che lo trascendono. Ma le infrastrutture digitali non evolvono autonomamente secondo leggi naturali inevitabili. Crescono incorporando deliberatamente le nostre strutture cognitive, sociali, di potere — amplificandole, distorcendole, cristallizzandole in codice.

L’ambiente cognitivo digitale non è metafora ma condizione materiale: il luogo dove si forma la nostra esperienza del mondo, dove la mente collettiva si interfaccia con infrastrutture che filtrano, ordinano, attribuiscono significato alle informazioni secondo logiche che non controlliamo. È qui che la tecnologia cessa di essere mezzo esterno per diventare componente sistemica della cognizione stessa.

Da questa ibridazione profonda tra umano e ambiente informazionale emerge un terzo sistema — né puramente biologico né puramente tecnologico — con proprietà emergenti irriducibili. L’uomo pre-AI è già estinto non perché l’intelligenza artificiale sia cosciente o malevola, ma perché ha già modificato irreversibilmente le modalità attraverso cui pensiamo, ricordiamo, decidiamo, ci relazioniamo. Nasce una creatura diversa. Se la confrontiamo con il passato, forse meno autonoma, certamente meno libera nel senso tradizionale del termine.

DALLA SOCIETÀ DI MENTE ALL’ALVEARE COGNITIVO

Marvin Minsky, cofondatore del MIT Artificial Intelligence Laboratory, aveva teorizzato nel 1986 una visione della mente che acquisisce oggi un significato profetico e inquietante. In “The Society of Mind” descriveva l’intelligenza non come entità unitaria ma come “vasta società di processi individualmente semplici, chiamati agenti.” Il suo principio centrale era contro-intuitivo: “Quale trucco magico ci rende intelligenti? Il trucco è che non c’è alcun trucco. Il potere dell’intelligenza deriva dalla nostra vasta diversità, non da un singolo principio perfetto.” La mente individuale funziona come società interna di agenti privi di intelligenza che, collaborando secondo un’architettura specifica, generano intelligenza emergente.

Ma cosa succede quando questa metafora viene rovesciata? Quando diventano gli esseri umani gli agenti mindless di un’intelligenza collettiva artificiale? Quando la “society of mind” individuale viene assorbita in una “society of minds” globale — non una collettività liberante e democratica, ma un sistema progettato per estrarre valore attraverso prevedibilità comportamentale?

Nel 1986, Minsky descriveva come agenti semplici, privi di comprensione autonoma, potessero generare attraverso collaborazione strutturata una mente individuale complessa. Nel 2025, assistiamo al processo esattamente inverso: individui intelligenti che, inseriti in infrastrutture tecnologiche specifiche — piattaforme social, sistemi di raccomandazione algoritmica, ambienti di AI generativa — diventano componenti computazionali di un’intelligenza collettiva che non controllano e i cui obiettivi sono determinati altrove.

Questo rovesciamento illustra perfettamente perché parliamo di sistema emergente qualitativamente nuovo. Non siamo più individui autonomi che utilizzano strumenti neutri (narrazione strumentalista). Non siamo nemmeno spettatori passivi di forze tecnologiche completamente autonome (narrazione determinista di Kelly). Siamo diventati nodi in un ecosistema ibrido le cui proprietà emergenti — l’interconnessione cognitiva globale mediata algoritmicamente — sono irriducibili sia alla tecnologia presa in sé sia all’umanità pre-tecnologica.

Le Brain-Computer Interfaces rappresentano la manifestazione più letterale e inquietante di questa ibridazione. Le interfacce neurali creano collegamento diretto tra attività cerebrale e dispositivi esterni, bypassando completamente l’intermediazione muscolare o nervosa periferica. Non è più fantascienza speculativa ma ingegneria in fase di deployment commerciale: Neuralink, Synchron, Paradromics stanno costruendo protocolli di comunicazione diretta tra coscienza e infrastruttura algoritmica. La domanda cruciale non è se questa tecnologia funzionerà — già funziona in contesti medici specifici — ma chi controllerà i protocolli di questa interfaccia. Chi deciderà quali segnali neurali vengono trasmessi, come vengono interpretati, a quali sistemi esterni vengono connessi, secondo quali obiettivi operativi?

IL CAPITALISMO DELLA SORVEGLIANZA COME ARCHITETTURA

E qui emerge la dimensione politico-economica cruciale che Kelly ignora sistematicamente nella sua narrazione del Technium inevitabile. Queste infrastrutture non sono state sviluppate da uno Stato totalitario orientato al controllo sociale — quello almeno avrebbe una qualche parvenza di accountability democratica, per quanto distorta. Sono state costruite dalle Big Tech secondo una logica precisa: la massimizzazione del profitto attraverso la monetizzazione dell’attenzione e la mercificazione del comportamento umano.

Shoshana Zuboff ha dato un nome a questo sistema: capitalismo della sorveglianza. Non si tratta di semplice raccolta dati per migliorare servizi, ma di un’operazione molto più radicale. I nostri comportamenti digitali vengono estratti come “surplus comportamentale” — materia prima gratuita — trasformati attraverso elaborazione algoritmica in “prodotti predittivi” che vengono poi venduti in mercati dei comportamenti futuri. Non siamo clienti che comprano servizi. Siamo simultaneamente: miniera da cui estrarre dati grezzi, cavie su cui testare modelli predittivi, mercato finale a cui vendere pubblicità iper-targettizzata basata sulla sorveglianza stessa.

Il risultato non è semplicemente perdita di privacy — categoria liberale che presuppone ancora un soggetto autonomo che può scegliere cosa condividere. È trasformazione della soggettività stessa. Gli algoritmi di raccomandazione, alimentati da sistemi di machine learning sempre più sofisticati, non si limitano a prevedere le nostre scelte: le modellano, le rinforzano, le normalizzano verso pattern prevedibili. Attraverso quella che Zuboff chiama “ingegneria del comportamento” veniamo progressivamente condizionati verso preferenze standardizzate, desideri omologati, bisogni che si adattano alle categorie che massimizzano l’efficienza pubblicitaria.

Si crea così un sistema di interconnessione globale — l’alveare cognitivo — dove individui agiscono sempre più come componenti di un’intelligenza collettiva deprivata di creatività autentica e autonomia decisionale. Un’organizzazione sociale dove i valori della reciprocità, della spontaneità, dell’imprevedibilità vengono sostituiti dalla “funzione predittiva della certezza” — la riduzione del comportamento umano a pattern statisticamente anticipabili e quindi economicamente sfruttabili.

CHI CONTROLLA L’INTERFACCIA CONTROLLA LA REALTÀ

L’uomo pre-intelligenza artificiale è già estinto. Non perché l’AI abbia acquisito coscienza o volontà propria — narrativa fantascientifica che distrae dalle minacce reali — ma perché ha già modificato irreversibilmente le nostre modalità cognitive, i nostri processi decisionali, le nostre strutture relazionali. Minsky aveva intuito che la mente individuale funziona come società di agenti semplici che generano intelligenza emergente. Ma ora quella metafora si è rovesciata a livello sociale: siamo diventati noi stessi agenti computazionali semplici — nodi in un network — di un’intelligenza collettiva controllata da altri.

Come aveva previsto McLuhan, siamo già “narcotizzati” dalle nostre estensioni tecnologiche, incapaci di percepire criticamente gli ambienti cognitivi che abitiamo. Come sostiene Kelly, il Technium ha effettivamente superato un punto di non ritorno — ma non perché segua leggi evolutive naturali inevitabili, bensì perché è stato deliberatamente costruito secondo logiche di lock-in e dipendenza. Come documenta Zuboff, siamo già componenti operativi in un sistema economico che tratta l’esperienza umana come materia prima estraibile.

La questione cruciale non è se la tecnologia sia buona o cattiva, né se l’AI ci potenzia o ci diminuisce. Queste sono domande mal poste che presuppongono ancora una separazione netta tra umano e tecnologico. La domanda reale è politica: chi controlla l’infrastruttura della relazione? Chi progetta i protocolli dell’interfaccia tra cognizione biologica e ambiente algoritmico? Secondo quali obiettivi, interessi, valori?

Riconoscere che la tecnologia non è né neutra né autonoma significa accettare la necessità di agire dentro questa relazione, non ai suoi margini. Significa comprendere che la trasposizione della struttura sociale — inseparabile da quella biologica — nel meta-ambiente digitale non è processo neutro ma campo di battaglia per il controllo dell’esperienza umana stessa. La linea di confine non è più tra uomo e macchina, ma tra libertà cognitiva e controllo algoritmico, tra autonomia collettiva e asservimento a logiche estrattive.

Finora la risposta alla domanda “chi controlla?” è stata chiara e deprimente: le Big Tech, per il profitto trimestrale. Non un Grande Fratello politico che almeno opererebbe dentro qualche framework di accountability democratica, ma un capitalismo della sorveglianza che trasforma la coscienza stessa in superficie di estrazione del valore. Il tempo per riappropriarsi del controllo sull’infrastruttura cognitiva si assottiglia mentre l’AI accelera. La domanda non è più se siamo in tempo, ma se siamo ancora capaci di porre la domanda prima che diventiamo troppo integrati nel sistema per poter immaginare alternative.

Bibliografia essenziale

- Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (1964)

- Marvin Minsky, The Society of Mind (1986)

- Kevin Kelly, What Technology Wants (2010)

- Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (2019)