RUMORE: IL MESSAGGIO NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

Consumiamo più contenuti di qualsiasi generazione precedente. Leggiamo titoli, guardiamo video, ascoltiamo podcast in quantità che sarebbero sembrate impossibili venti anni fa. Eppure la conoscenza non sedimenta, non si accumula, non trasforma il pensiero. Ogni mattina ricominciamo da zero, come se nulla di quello che abbiamo processato ieri avesse lasciato traccia utilizzabile.

Simultaneamente, produciamo a ritmi frenetici. Post, storie, thread, articoli, commenti. Documentiamo ogni esperienza, verbalizziamo ogni pensiero, condividiamo ogni momento. Ma questa produzione compulsiva avviene nel vuoto — nessuno legge davvero, nessuno ricorda, nessuno reagisce in modo significativo.

Per millenni, l’informazione funzionava come scambio simmetrico tra esseri umani. Leggere significava raccogliere conoscenza che si integrava in strutture cognitive esistenti, permettendo comprensione cumulativa. Parlare significava trasmettere senso a interlocutori identificabili che sceglievano consapevolmente di prestare attenzione. C’era scarsità, selezione, valore. Le informazioni disponibili erano rarefatte, incomplete, richiedevano elaborazione attiva. Basta ricordare quanto fosse laborioso vent’anni fa rintracciare un articolo scientifico, identificare il titolo di una canzone, accedere a documenti storici.

Ogni giorno vengono generati oltre 600 milioni di nuovi contenuti solo su Instagram, TikTok e X. Una valanga informativa che supera di due ordini di grandezza la capacità cognitiva umana di processamento attento. Il cervello umano, nelle condizioni ottimali, può elaborare con piena attenzione forse uno, al massimo due contenuti al secondo. Il sistema digitale ne produce migliaia nello stesso intervallo temporale.

Il risultato è una doppia compulsione simultanea: consumare senza comprendere, produrre senza impatto. Si scorre il feed senza sapere cosa si cerca. Si pubblica senza sapere se qualcuno leggerà. Si condivide senza aver letto integralmente. Si reagisce senza verificare. A fine giornata il bilancio cognitivo è nullo — niente ha modificato strutturalmente il pensiero, niente ha generato connessioni durature.

Non si tratta di leggere poco o pubblicare troppo. Il problema è strutturale! Siamo passati da cercatori di conoscenza a processori automatici di segnali: dati che entrano ed escono senza mai sedimentare in comprensione.

IL COLLASSO TEMPORALE E LA FRAMMENTAZIONE SPAZIALE

Negli anni ’90, mentre l’establishment culturale celebrava Internet come democratizzazione universale della conoscenza, Manuel Castells stava identificando una trasformazione più profonda e inquietante. In The Rise of the Network Society descrive l’emergere della Società Informazionale — non semplicemente una società che usa informazione, ma una dove l’informazione stessa diventa la risorsa strutturante primaria, sostituendo capitale e lavoro come principio organizzativo fondamentale.

Questa trasformazione opera attraverso due meccanismi concatenati che alterano radicalmente l’esperienza umana dello scambio informativo.

Il primo meccanismo è il collasso temporale. Eventi che storicamente richiedevano giorni o settimane per essere elaborati collettivamente devono ora essere processati, valutati, integrati in minuti o addirittura secondi. La riflessione viene sostituita dalla reazione immediata. Il giudizio ponderato cede spazio all’opinione istantanea. L’urgenza, che in ogni epoca precedente segnalava eccezione e crisi, diventa condizione permanente e normalizzata. Non resta tempo per elaborare ciò che si consuma. Non resta tempo per curare ciò che si produce. La velocità di circolazione dell’informazione supera sistematicamente la velocità di elaborazione cognitiva umana.

Il secondo meccanismo è la dissoluzione dello spazio fisico come parametro organizzativo. La comunità informativa di ciascun individuo non è più determinata dalla prossimità territoriale — vicinato, città, nazione — ma viene costruita algoritmicamente attraverso pattern di interazione digitale. Si pubblica per un pubblico che non si vede, non si incontra, spesso non si conosce nemmeno demograficamente. Si consumano contenuti da fonti geograficamente disperse, culturalmente eterogenee, epistemologicamente incompatibili. La coerenza informativa garantita storicamente dalla condivisione di uno spazio fisico comune viene sostituita da aggregazioni algoritmiche opache.

Ma Castells identifica la conseguenza di questi due meccanismi: La network society non produce semplicemente disuguaglianze informative, le produce in forma esponenziale, non graduata. La differenza tra chi ha accesso privilegiato ai nodi centrali della rete e chi ne è escluso non è questione di grado ma di ordine di grandezza. E questa esclusione non deriva da censura attiva o repressione esplicita, ma emerge come proprietà strutturale del sistema stesso.

LA GEOMETRIA DELL’INVISIBILITÀ

Quello che Castells descriveva in termini sociologici, Albert-László Barabási lo dimostra matematicamente in Linked. Le reti di distribuzione dell’informazione digitale non seguono distribuzioni normali — quelle curve a campana dove la maggioranza dei valori si concentra attorno alla media. Seguono invece power laws, leggi di potenza dove la distribuzione è radicalmente asimmetrica: la stragrande maggioranza dei nodi si colloca vicino al minimo, mentre una frazione infinitesimale catalizza la quasi totalità delle connessioni.

Questa non è retorica critica. È geometria verificabile empiricamente su ogni piattaforma digitale esistente. Sul web complessivo, l’1% dei siti riceve il 99% del traffico organico. Nei social network, l’1% degli account catalizza oltre il 90% delle interazioni significative. Su X, il 10% degli utenti attivi produce il 92% dei contenuti che raggiungono visibilità apprezzabile. Su Instagram, il 5% dei creator riceve la quasi totalità dell’engagement misurabile. Su LinkedIn, l’1% dei profili genera praticamente tutta la reach organica.

Questo pattern non rappresenta ingiustizia sociale correggibile attraverso politiche redistributive. È proprietà matematica intrinseca delle reti complesse. E il meccanismo che lo genera è precisamente identificabile: attaccamento preferenziale. Quando un nuovo nodo entra nella rete, un nuovo utente, un nuovo contenuto, un nuovo account, si connette preferenzialmente ai nodi che hanno già accumulato molte connessioni. Gli algoritmi amplificano sistematicamente ciò che è già visibile. Ciò che parte senza visibilità iniziale rimane strutturalmente invisibile. Non esistono seconde opportunità. Solo feedback loop esponenziali che consolidano gerarchie esistenti.

La posizione di ciascuno in questa geometria determina simultaneamente due esperienze radicalmente asimmetriche. Come produttori: gli algoritmi privilegiano account che hanno già costruito audience significative. Un contenuto identico pubblicato da un nodo centrale e da un nodo periferico riceve trattamento algoritmico completamente diverso. Il contenuto periferico — indipendentemente dalla sua qualità intrinseca — parte invisibile e rimane invisibile. Come consumatori: gli algoritmi mostrano ripetutamente gli stessi nodi dominanti. Si vedono sempre gli stessi creator, gli stessi brand, le stesse voci autorevoli. La diversità informativa promessa dalla rete si rivela illusione — il feed è personalizzato ma paradossalmente omogeneo, popolato da una rotazione limitata di fonti privilegiate.

Robert K. Merton aveva identificato questa dinamica negli anni ’60 con il termine Matthew Effect, citando il vangelo: “a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha”. Nei network digitali contemporanei, questo effetto viene amplificato di ordini di grandezza attraverso l’automazione algoritmica. La concentrazione non è più questione di accumulazione graduale su decenni. Avviene in settimane, a volte in giorni, attraverso meccanismi di amplificazione che sfuggono completamente al controllo consapevole sia dei produttori che dei consumatori.

L’ECONOMIA DELLA SCARSITÀ INVERTITA

Nel 1971, in un intervento che si è rivelato profetico, Herbert Simon dichiarava: “in un mondo ricco di informazioni diventa scarso ciò che le informazioni consumano: l’attenzione.” Quarant’anni prima che esistessero i social media, Simon aveva identificato il paradosso fondamentale dell’economia dell’attenzione: l’abbondanza di un bene non ne aumenta il valore complessivo se quel bene consuma una risorsa ancora più scarsa.

Questo rovesciamento produce effetti controintuitivi e devastanti. Più contenuti vengono prodotti collettivamente, più l’attenzione disponibile si frammenta. Più l’attenzione si frammenta, meno visibilità riceve ogni singolo contenuto. Meno visibilità riceve ogni contenuto, più i produttori devono aumentare la frequenza di pubblicazione per sperare di essere notati. È un circolo vizioso dove l’aumento della produzione distrugge sistematicamente il valore di ogni singolo atto produttivo.

La società informazionale produce quindi un paradosso strutturale: abbondanza patologica di informazione che corrisponde a scarsità crescente di conoscenza. La conoscenza — diversamente dalla mera informazione — richiede tempo di elaborazione, sedimentazione in strutture cognitive esistenti, integrazione con contesto storico e culturale. Richiede, letteralmente, uscire dal flusso incessante per permettere al pensiero di cristallizzarsi. Ma uscire dal flusso è diventato impossibile senza pagare costi proibitivi in termini di esclusione sociale e professionale.

Neil Postman aveva anticipato questa dinamica già negli anni ’80: l’informazione si trasforma in disinformazione quando viene scollegata dal contesto, dalla storia, dalla possibilità concreta di azione informata. Non riceviamo solo fake news deliberatamente false. Riceviamo soprattutto troppe informazioni frammentate, decontestualizzate, impossibili da integrare in quadri interpretativi coerenti. E produciamo esattamente lo stesso: frammenti senza contesto, reazioni senza riflessione, opinioni senza fondamento verificabile.

L’ENTROPIA SISTEMICA

Daniel Kahneman, dopo una vita dedicata allo studio dei bias cognitivi, ha dedicato il suo ultimo lavoro a un fenomeno ancora più pervasivo: il rumore. In Noise (2021) definisce il rumore come “variabilità indesiderata nei giudizi che dovrebbero essere identici”. La formula è elegantemente semplice: Errore² = Bias² + Rumore². Anche eliminando completamente tutti i bias sistematici — operazione già di per sé impossibile — se la varianza casuale nei giudizi rimane elevata, l’errore complessivo resta enorme. E nei sistemi sovraccarichi di informazione, il rumore diventa inevitabilmente dominante.

Quando l’apparato percettivo e cognitivo viene sottoposto a sovraccarico permanente, la capacità di giudizio coerente collassa. Come produttori: diventa impossibile prevedere cosa funzionerà, cosa verrà notato, cosa avrà risonanza. La stessa strategia produce risultati radicalmente diversi in momenti diversi senza pattern riconoscibili. Come consumatori: il giudizio sulla qualità, rilevanza, credibilità dei contenuti diventa instabile e contraddittorio. La capacità stessa di valutazione si esaurisce sotto il peso del volume processato.

Non si tratta di mancanza di competenze individuali o di educazione mediale inadeguata. È proprietà emergente di un sistema che ha superato strutturalmente la capacità cognitiva della specie che lo abita. 650 milioni di nuovi contenuti ogni giorno — un numero così grande da essere quasi privo di significato intuitivo. Per renderlo tangibile: se si dedicasse un solo secondo a ciascun contenuto, servirebbero oltre 20 anni per processare la produzione di una singola giornata. E mentre si processasse quella giornata, il sistema avrebbe generato altri 7.000 giorni di materiale.

Questa sproporzione non è transitoria o correggibile. È architettonica. L’infrastruttura digitale produce a una velocità che supera intrinsecamente la velocità biologica di elaborazione umana. Non si legge più nel senso tradizionale del termine. Si scorre. Non si comprende. Si assorbe passivamente. Non si riflette. Si reagisce automaticamente. E specularmente, non si pubblica per comunicare contenuti significativi. Si pubblica per provare la propria esistenza in un sistema che equipara invisibilità a non-esistenza.

Più si consuma, paradossalmente meno si sa. Ogni contenuto cancella cognitivamente il precedente senza lasciare traccia integrabile. Zero sedimentazione, zero accumulo comprensivo, zero costruzione di conoscenza cumulativa. Più si produce, matematicamente meno impatto si genera. Ogni post viene immediatamente sepolto sotto la valanga successiva. Ogni idea viene sommersa prima di poter essere elaborata. Zero accumulo di reputazione, zero costruzione di autorevolezza organica, zero crescita sostenibile di audience.

Il sistema ha trasformato sia il consumo che la produzione in atti compulsivi e futili.

LA COMPULSIONE COME CONDIZIONE DI ESISTENZA

Eppure la consapevolezza di questa futilità non produce interruzione del comportamento. Non possiamo smettere di consumare. Non possiamo smettere di produrre. Questa persistenza richiede una spiegazione che vada oltre la semplice dipendenza tecnologica o la debolezza di volontà individuale.

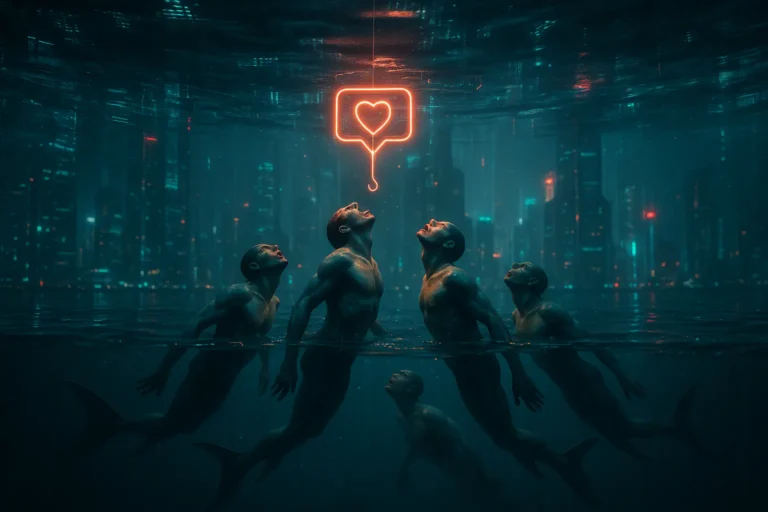

Maurizio Ferraris in Documentalità (2012) ha identificato un principio fondamentale della realtà sociale contemporanea: “esistere significa lasciare tracce documentali verificabili”. Un evento non documentato digitalmente non è socialmente accaduto. Un’esperienza non condivisa in rete non è stata pienamente vissuta. Un pensiero non verbalizzato pubblicamente non esiste come contributo al discorso collettivo. Ma questa logica opera simmetricamente anche sul fronte del consumo: se non si è informati sulle conversazioni correnti, se non si conosce il trend del momento, si viene tagliati fuori dalla partecipazione sociale legittima.

Quindi non leggiamo più per comprendere fenomeni complessi o acquisire competenze durature. Leggiamo per mantenere la membership in comunità informative che altrimenti ci espellerebbero. Non pubblichiamo per comunicare insight originali o contribuire al progresso collettivo della conoscenza. Pubblichiamo per dimostrare — a noi stessi e agli altri — che esistiamo ancora come nodi attivi nella rete sociale.

Due compulsioni simmetriche. Una struttura identica. Stesso meccanismo operativo. Se non si è tracciabili digitalmente — simultaneamente come produttori E come consumatori — si cessa di essere riconoscibili socialmente. E in una società strutturata come network dove la posizione nella rete determina accesso a risorse, opportunità, riconoscimento, questa espulsione equivale a morte civile.

Sherry Turkle ha dato un nome all’effetto psicologico: Fear Of Missing Out. Ma nella società informazionale il FOMO non è patologia individuale o debolezza caratteriale. È risposta adattiva razionale a un incentivo strutturale reale. Vale tanto per il consumo quanto per la produzione. L’unico modo per evitare l’esclusione è restare permanentemente connessi, controllare compulsivamente, scrollare e pubblicare senza interruzione.

E gli algoritmi sfruttano precisamente questa necessità attraverso meccanismi di rinforzo intermittente. Non sappiamo cosa troveremo scrollando il feed. Non sappiamo chi vedrà il nostro post. La variabilità è massima su entrambi i fronti. Occasionalmente — con frequenza imprevedibile — arriva una ricompensa: un contenuto davvero rilevante, un post che esplode viralmente. Come una slot machine: si continua a giocare sperando che questa volta valga davvero la pena. Che questo post decollerà. Che questo scroll rivelerà qualcosa di prezioso.

Non succede quasi mai con frequenza sufficiente a giustificare razionalmente l’investimento. Ma succede abbastanza spesso da mantenere attivo il comportamento. È il variable ratio reinforcement schedule — rinforzo intermittente a rapporto variabile. B.F. Skinner lo aveva dimostrato negli anni ’50 con i piccioni in gabbia. Noi lo sperimentiamo volontariamente su scala globale. Come produttori e come consumatori simultaneamente.

Byung-Chul Han in Psychopolitics (2014) identifica la conseguenza finale di questa architettura: il sentimento di inadeguatezza strutturale mascherato da retorica della libertà individuale. Non stiamo fallendo come creator perché ci manca talento. Non stiamo fallendo come lettori perché ci manca intelligenza. Il sistema è progettato per produrre esattamente questo risultato. Ma il sistema simultaneamente ci convince che la responsabilità è esclusivamente nostra.

Han chiama questo meccanismo “auto-sfruttamento ottimizzato”: il sistema ci persuade che siamo responsabili della nostra visibilità E della nostra informazione. Che se non veniamo letti è perché non produciamo abbastanza bene. Che se non comprendiamo è perché non ci impegniamo abbastanza. Ma in realtà siamo nodi in un network che estrae sistematicamente valore — attenzione, dati personali, tempo, energie cognitive, contenuti originali — senza restituire né vera conoscenza duratura né vera visibilità sostenibile.

Nessuno ci obbliga esplicitamente. Scegliamo di aprire l’app. Scegliamo di scrollare, di pubblicare, di reagire. Ma definire questo una scelta libera è una mistificazione. L’alternativa — disconnessione, silenzio, invisibilità — comporta costi sociali ed economici che la rendono impraticabile per la maggioranza degli individui inseriti in contesti professionali e relazionali contemporanei.

LA TRAPPOLA DELLA RAZIONALITÀ INDIVIDUALE

Considerato individualmente, ogni singolo atto di partecipazione alla società informazionale appare razionale. Restare informati sulle conversazioni correnti aumenta le possibilità di partecipazione sociale efficace. Pubblicare contenuti aumenta la propria visibilità potenziale. Interagire con post altrui costruisce capitale sociale. Ogni decisione, presa isolatamente, è difendibile razionalmente.

Ma l’aggregazione collettiva di queste scelte razionali individuali produce un risultato sistemico disastroso. Più tutti producono simultaneamente, meno ciascuno viene effettivamente notato. Più tutti consumano compulsivamente, meno ciascuno riesce a comprendere e integrare quanto processa. È la classica dinamica che Garrett Hardin aveva descritto negli anni ’60 come “tragedia dei commons”: una risorsa comune liberamente accessibile viene sovra-sfruttata perché ogni attore razionale massimizza il proprio utilizzo immediato mentre i costi — il degrado della risorsa collettiva — vengono distribuiti su tutti.

Nel caso della società informazionale, il “commons” in questione è duplice: l’attenzione collettiva disponibile (sovra-sfruttata dalla produzione eccessiva) e la capacità cognitiva condivisa (sovraccaricata dal consumo eccessivo). Ogni individuo estrae valore da entrambe le risorse — pubblicando cattura frammenti di attenzione altrui, consumando esaurisce la propria capacità cognitiva — mentre i costi dell’esaurimento vengono socializzati su tutto il sistema.

È un equilibrio di Nash subottimale: decisioni razionali individuali che convergono verso un outcome collettivo indesiderabile da cui nessuno può unilateralmente uscire senza peggiorare la propria posizione relativa. Staremmo tutti collettivamente meglio se producessimo meno e consumassimo più selettivamente. Ma nessuno può permettersi di essere il primo a disconnettersi. Chi smette di produrre diventa rapidamente invisibile e perde rilevanza sociale. Chi smette di consumare si ritrova tagliato fuori dalle conversazioni correnti e perde capacità di navigazione culturale.

Siamo intrappolati in un dilemma del prigioniero informazionale dove l’unica mossa localmente razionale è continuare a partecipare compulsivamente — produrre e consumare senza interruzione — anche comprendendo perfettamente che il gioco complessivo è strutturalmente truccato contro di noi.

L’INUTILITÀ OBBLIGATORIA

Allora vale ancora la pena pubblicare contenuti nella società informazionale? Vale ancora la pena leggere, informarsi, partecipare ai flussi digitali?

Se valutiamo in termini di efficacia informativa pura — capacità di trasmettere conoscenza duratura, costruire comprensione condivisa, accumulare sapere intergenerazionale — la risposta è matematicamente negativa. Cognitivamente negativa. Epistemologicamente negativa. Il rapporto tra sforzo investito e valore generato è strutturalmente insostenibile sia per i produttori che per i consumatori.

Eppure continuiamo. Non solo continuiamo, ma acceleriamo. Produciamo più velocemente, consumiamo più compulsivamente, reagiamo più automaticamente. Perché il sistema ha trasformato l’alternativa — uscita dal network, silenzio digitale, disconnessione informativa — in qualcosa che appare soggettivamente come morte sociale. L’invisibilità e l’esclusione ci terrorizzano più della futilità conclamata.

La razionalità individuale continua a produrre irrazionalità collettiva. Siamo simultaneamente produttori alienati, consumatori sovraccarichi, e prodotti commercializzabili in un ecosistema che non può funzionare sostenibilmente ma non può fermarsi senza collassare completamente. Viviamo quindi in una condizione paradossale dove lo scambio informativo è diventato simultaneamente inutile e obbligatorio. Non produce più né conoscenza accumulabile né comunicazione significativa, ma non partecipare equivale a escludersi dalla società.

Non è più scambio culturale ma simulazione permanente di connessione. Non è più costruzione collettiva di senso ma performance obbligatoria di esistenza. Non è più circolazione di idee ma produzione e consumo compulsivo di segnali vuoti per dimostrare a noi stessi — e agli algoritmi che ci scrutano — che siamo ancora presenti, che conosciamo ancora qualcosa, che esistiamo ancora come entità socialmente rilevanti, che qualcuno ci vede ancora.

Continuiamo a produrre nel vuoto e a consumare senza comprendere pur sapendo perfettamente che non genererà cambiamento significativo. Ma continuiamo comunque, sperando irrazionalmente che forse questa volta sarà diverso. Che qualcuno leggerà davvero. Che qualcosa avrà peso effettivo. Che questo post decollerà. Che questo articolo raggiungerà chi conta. Che questo scroll rivelerà finalmente l’informazione che mancava.

Non succederà nella stragrande maggioranza dei casi. Non perché manchiamo noi, ma perché il sistema è architettonicamente incapace di produrre quel risultato su scala aggregata. Il segnale informativo significativo è stato sepolto sotto strati impenetrabili di ripetizione compulsiva. L’attenzione è frammentata oltre il punto di recupero. La capacità cognitiva è esaurita strutturalmente.

Eppure la speranza persiste perché l’alternativa — accettare pienamente l’inutilità e scegliere consapevolmente la disconnessione — richiederebbe rinunciare all’unica forma di esistenza sociale che il sistema riconosce ancora come legittima. Richiederebbe accettare l’invisibilità come condizione permanente. E questo, per esseri umani evolutivamente programmati per il riconoscimento sociale, resta intollerabile anche quando sappiamo razionalmente che il riconoscimento che otteniamo è vuoto.

Il sistema informazionale non è quindi un bug correggibile attraverso migliore design delle interfacce o politiche di moderazione più intelligenti. È la logica operativa fondamentale di una società che ha trasferito la propria struttura comunicativa su infrastrutture digitali governate da logiche di estrazione del valore incompatibili con i tempi biologici della comprensione umana. Non possiamo aggiustarlo restando dentro i suoi parametri costitutivi. Possiamo solo riconoscerlo per quello che è: una macchina che produce simultaneamente abbondanza informativa e povertà cognitiva, visibilità apparente e isolamento sostanziale, connessione superficiale e alienazione profonda.

Solo simulazione di connessione. Solo performance di esistenza. Solo produzione e consumo compulsivo di rumore per provare a noi stessi che siamo ancora qui, che sappiamo ancora qualcosa, che esistiamo ancora, che qualcuno ci vede ancora.

E continueremo a partecipare — a produrre e consumare compulsivamente — fino a quando i costi individuali della disconnessione supereranno i costi collettivi della partecipazione futile. Ma quel punto di rottura, se mai arriverà, non sarà frutto di scelta consapevole. Sarà collasso sistemico

Il rumore non è un bug. È il sistema

© CYBERMEDIATEINMENT 2025

#FOLLOWTHEALGORITHM